Электромонтажные работы включают в себя целый комплекс мероприятий, связанных с монтажом электрооборудования и электрической проводки, проведением демонтажных работ, проверкой пригодности материалов и многими другими нюансами. Не трудно понять, что качество выполняемых работ, скорость их проведения, а главное душевное равновесие профессиональных электромонтажников зависит от качества и полноты комплектации инструмента, необходимого для выполнения электрического монтажа.

В строительных магазинах зачастую удается встретить наборы электромонтажника (наборы электрика) однако они не всегда отличаются полнотой комплектации или же наоборот содержат в себе специфический инструмент, который может и не понадобиться электромонтажнику. Чтобы укомплектовать себя набором необходимого инструмента на уровне профессиональных электриков проще приобрести комплект незаменимых инструментов по отдельности, причем нередко это обходится дешевле, нежели приобретать набором.

Что необходимо приобрести

Чтобы работа любого электрика превратилась в творческий процесс, под рукой ему необходимо иметь необходимый набор профессиональных инструментов, который условно следует разделить на три группы:

- ручные приспособления;

- ручные электроинструменты;

- набор измерительных инструментов и приборов.

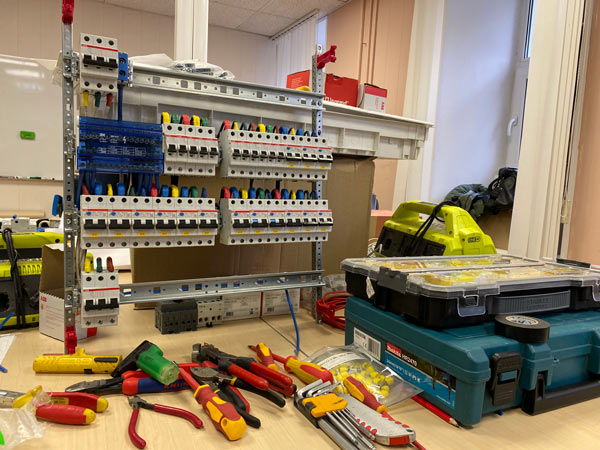

Коснемся каждой из упомянутых групп подробнее, тем более что значение любой из них переоценить достаточно трудно. Набор ручных инструментов должен включать:

- набор диэлектрических отверток различной длины, размеров, конфигурации жала, они понадобятся при монтаже розеток, сборке распределительных щитов, зажиме проводов в колодках и т.д.;

- электромонтажный нож с набором лезвий, необходимый для снятия изоляции, по возможности для этих целей можно завести специальное приспособление – стриппер;

- электромонтажные плоскогубцы для скруток проводов в ряде случаев их можно заменить пассатижами;

- профессиональные бокорезы или диэлектрические кусачки помогут обрезать провод, снять изоляцию;

- круглогубцы для формования наконечников проводов;

- обжимной инструмент в виде обжимных клещей для соединения проводов посредством гильз;

- молоток;

- зубило и стамеска;

- набор гаечных ключей, необходимость в которых может возникнуть при монтаже распределительных щитов, различного электрооборудования, общих шин и т.д.

Большинство электромонтажных работ включает этапы, где трудно обойтись обычным ручным инструментом, например прокладка штроб, подготовка установочных отверстий под подрозетники и распределительные коробки, существенно облегчить работу в таком случае поможет ручной электроинструмент примерно в таком составе:

- перфоратор вместе с бурами и коронками;

- штроборез (по возможности);

- шуруповерт;

- «болгарка»;

- строительный фен если используются термоусадочные материалы;

- электрический паяльник с подставкой, набором припоя и флюсов.

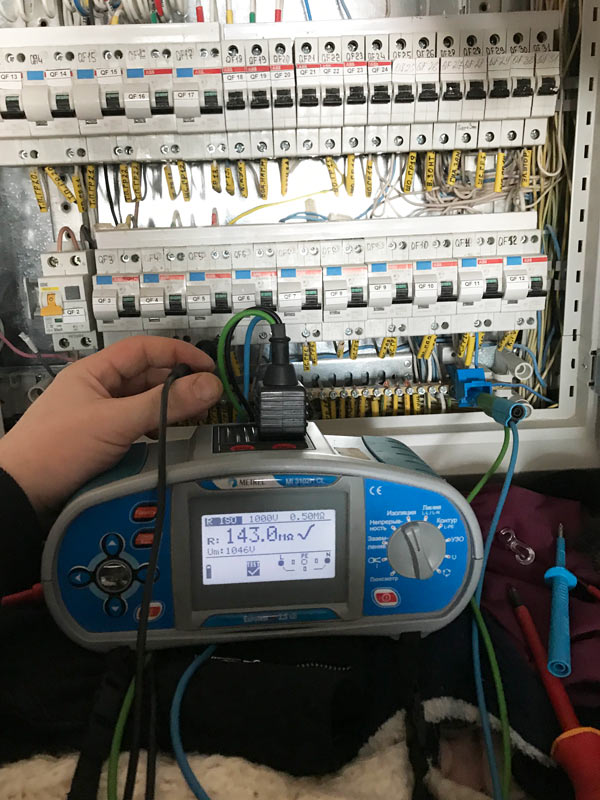

Из измерительных приборов, необходимых при проведении электромонтажных работ помимо индикаторных отверток можно назвать:

- мультиметр (тестер), являющийся универсальным инструментом, позволяющим проводить простые измерения напряжения, силы тока, сопротивления;

- штангенциркуль, обеспечивающий контроль сечения проводов;

- для проверки сопротивления изоляции не лишним будет и мегаомметр.

Данный измерительный парк поможет контролировать процесс и качество проводимых работ. В чемодане с инструментом должно найтись место для маркера, рулетки, изоленты, термоусадочных трубок и других расходных материалов. Кроме того к числу специальных приспособлений можно отнести ремни и жилеты с огромным количеством карманов, позволяющих разместить все необходимые инструменты.